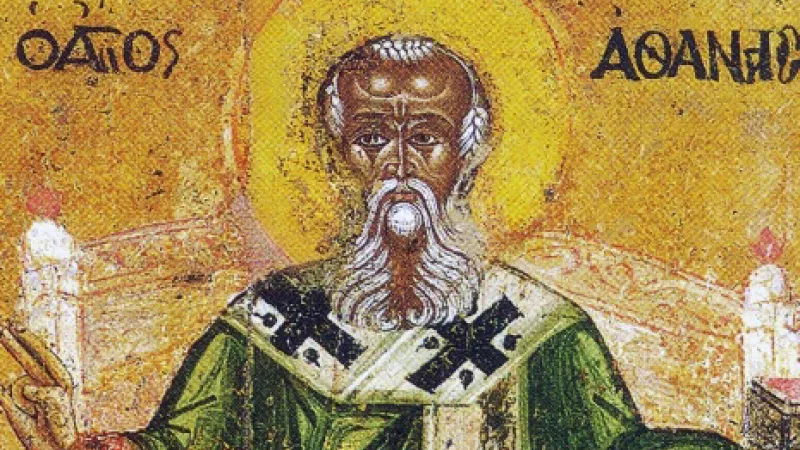

Nous fêtons en ce jour saint Athanase, évêque d’Alexandrie du IVe siècle, docteur de l’Église. C’est même un Père de l’Église, c’est-à-dire un docteur de l’antiquité.

Par docteur, on n’entend évidemment pas ici un médecin. On parle de docteur pour les gens qui sont doctes, c’est-à-dire savants. Mais les docteurs de l’Église soignent tout de même : par leur science, ils guérissent de l’erreur.

Athanase, justement, est surtout connu comme étant un des évêques présents au concile de Nicée, en 325. Ce concile fut réuni pour répondre à l’hérésie arienne. Attention, il ne s’agit pas de l’idéologie sordide de l’aryanisme apparue au XXe siècle ; l’arianisme, ici, c’est la doctrine initiée par le moine Arius, selon laquelle Jésus était un homme particulièrement éminent, mais n’était pas uni substantiellement au Père, il n’était pas le vrai Fils de Dieu, le Verbe incarné, mais simplement une sorte de fils spirituel de Dieu. L’arianisme niait donc le dogme de la Trinité.

Probablement, pour désigner la version longue du « Je crois en Dieu », avez-vous déjà entendu parler du « symbole de Nicée-Constantinople ». C’est justement au concile de Nicée que fut formulée cette expression de la foi, plus développée que dans le « symbole des apôtres » – la version courte ! – version longue ensuite complétée au concile de Constantinople, soixante ans plus tard. Athanase en fut un des rédacteurs.

Cette nouvelle formulation ne contient en fait rien de nouveau. Il ne s’agissait pas d’inventer des choses, mais de préciser ce qui était déjà connu, notamment quant à la filiation divine de Jésus. C’est ainsi qu’on a commencé à parler à son sujet du « vrai Dieu, né du vrai Dieu », ou encore de la « lumière née de la lumière », expression faisant directement référence au prologue de l’évangile de saint Jean. Vous voyez que cette nouvelle formulation ne sortait pas de nulle part.

Mais bien que ces débats se tinrent en partie à Constantinople, il ne s’agit pas de questions byzantines ! Voyez le texte des Actes des apôtres, dont nous avons entendu la lecture : dans l’Église antique, les questions théologiques sont au cœur de la vie quotidienne, même sur des sujets complexes. Il s’agissait là de savoir si les païens convertis au christianisme devaient aussi respecter la loi de Moïse, à laquelle les chrétiens venant du judaïsme se pensaient toujours soumis. Question qui me fut d’ailleurs posée par l’un d’entre vous il n’y a pas longtemps, et je me réjouis de voir que le questionnement théologique vous anime ! Joie de l’esprit qui cherche Dieu !

Or, il est important de songer à cela à une époque où on suppose souvent que l’amour est une chose indépendante de toute connaissance et de tout effort. « Le plus important, c’est d’aimer ! », entend-on souvent pour parler de notre relation à Dieu. La charité est, en effet, la plus haute des vertus, mais quel amour peut-il y avoir envers un être qu’on ne connait pas ? Or, la foi est justement la vertu par laquelle nous connaissons Dieu. Et on pourrait faire un parallèle avec la pratique des commandements.

Dans l’évangile, Jésus ne sépare pas le respect des commandements de l’amour de Dieu, comme si l’un était possible sans l’autre. Au contraire ! Il ne dit pas « aimez-moi et alors vous comprendrez qu’il faut garder mes commandements », autrement-dit « je voudrais bien que vous les gardiez mais commencez juste par m’aimer ». Il dit : « si vous gardez mes commandements, alors vous m’aimerez » ; la pratique des commandements n’est pas seulement la preuve de l’amour que nous avons pour Dieu mais encore un moyen nécessaire. Il en va de même pour la foi : la connaissance de Dieu est déjà un moyen de l’aimer, et un moyen nécessaire.

Le psalmiste nous invite à proclamer la gloire de Dieu. Il ne s’agit pas d’inventer un discours formidable : confesser que Dieu existe, qu’il s’est fait homme pour notre salut, qu’il est mort pour nous et ressuscité, voilà déjà la proclamation des merveilles du Seigneur. Or, c’est justement le contenu de la Profession de foi.

Aimons donc dire le « Credo », non seulement dans sa version courte, mais encore dans sa version développée. La constitution sur la liturgie du second concile du Vatican demande d’ailleurs que la Profession de foi soit chantée en latin chaque dimanche, dans un souci de solennité de cette proclamation et d’unité du peuple chrétien. Le « Je crois en Dieu » est, en lui-même, une prière. C’est pourquoi on le proclame dans le cours de la messe, ou au début du chapelet.

Saint Athanase fut un des rédacteurs de la forme richement développée que nous connaissons à ce jour. Demandons-lui donc de nous faire croître dans la connaissance de Dieu afin de l’aimer toujours plus. C’est justement ce que nous avons demandé dans la collecte de cette messe : « Dieu éternel et tout-puissant, tu as appelé le bienheureux évêque Athanase à devenir un défenseur remarquable de la divinité de ton Fils – divinité niée par les ariens – alors que nous nous réjouissons de son enseignement – joie de la théologie ! – et de sa protection, accorde-nous, dans ta bienveillance, de te connaître toujours mieux et de t’aimer davantage – justement parce que nous te connaîtrons davantage ». Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils.

Amen.