C’est bientôt la rentrée ! Les élèves de notre petit collège paroissial vont bientôt avoir la joie de reprendre le chemin de l’école et nous de les retrouver ! Le cours de catéchisme portera cette année sur la morale, nous verrons donc, entre autres, ce que sont les vertus, et notamment la vertu de charité, qui nous fait aimer Dieu plus que tout, et aimer notre prochain, comme nous-même, pour l’amour de Dieu.

Cette définition de la charité, chers amis, que nous connaissons bien, appelle néanmoins quelques explications. C’est ce que nous voyons, en effet, dans l’évangile que nous avons lu.

Pour expliquer ce qu’est la charité, Jésus nous raconte une parabole : une de ces petites histoires portant sur des choses très communes et qui ont le don de signifier et faire comprendre des sujets abstraits et complexes.

Il y avait donc un homme, nous dit Jésus, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c’est la cité du Temple, c’est la figure du Paradis : la Jérusalem céleste. Jéricho, en revanche, c’est la cité du péché. Cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho, c’est la figure de l’humanité, créée dans l’état d’innocence, qui tombe par le péché originel.

Cet homme est attaqué par des brigands, c’est-à-dire par le diable, qui a tenté nos premiers parents. Ces voleurs le dépouillent, c’est-à-dire le privent de ce qui lui appartient, comme la ruse du démon nous a fait perdre le paradis terrestre ; et ils le laissent blessé, comme mort. Le voyageur est alors rendu incapable de poursuivre sa route par lui-même, mais tout n’est pas perdu pour lui. La chute originelle, en effet, chers amis ne nous a pas tué, elle nous a blessé : notre nature est encore capable de recevoir le secours de la grâce, elle n’est pas absolument perdue.

Voilà que passent un prêtre et un lévite, c’est-à-dire les ministres de l’Ancien testament. Et ils ne s’arrêtent pas. Pourquoi ? Ce n’est pas qu’ils étaient méchants, voyez-vous, mais plutôt qu’ils ne pouvaient rien faire. L’Ancien testament, c’est le règne de la loi, de l’interprétation scrupuleuse des textes, à la lettre, par les docteurs ; nous en voyons justement un dans l’évangile de ce matin. Les docteurs de la loi connaissent tout ce qui est péché, car ils ont bien étudié la loi de Dieu. Ils peuvent montrer le péché, mais ils ne peuvent cependant pas le guérir. Quand ils virent cet homme à terre, ils dirent « oh, il est tombé ». Et ils pouvaient sans doute conjecturer des heures, en étudiant la position de son corps et les traces sur le sol, établir la façon précise dont il était tombé, et même poser un diagnostic sur son état de santé. Mais leur science ne laissait aucune place à l’initiative, c’est pourquoi ils n’ont pas relevé ce pauvre homme qui était à terre. Et c’est pourquoi saint Paul nous dit que la lettre tue, car ce n’est pas une exégèse rigoriste qui peut nous sauver. La grâce, la vie surnaturelle, ne se trouve pas essentiellement dans la science des textes.

La lettre tue, mais l’Esprit vivifie. Or l’Esprit souffle toujours de façon inattendue. Voilà quelqu’un qui vient de loin au nord, qui passe. Un étranger ? Non, pire ! Un samaritain ! C’est-à-dire un lointain cousin, soi-disant, qui descend peut-être d’Abraham, d’Isaac et de Jacob lui aussi, mais enfin, c’est pas sûr. En tous cas, les juifs ne parlent plus aux samaritains depuis sept siècles, environ, depuis une sombre histoire de mariage et d’héritage racontée dans le second livre des Rois. Les juifs regardent donc les samaritains comme des parias.

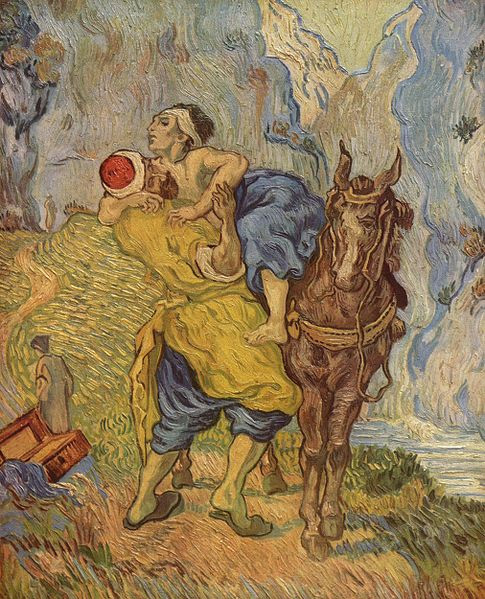

Mais voilà que, contre toute attente, le samaritain s’arrête, et verse de l’huile et du vin sur les blessures du pauvre homme. Le vin, âpre et puissant, c’est la figure de la justice. L’huile, à la douceur apaisante, c’est la figure de la miséricorde. Le Christ, en effet, vient avec les deux, et se sert des deux pour guérir nos blessures. La justice sans la miséricorde conduit à l’endurcissement de cœur, et c’était justement un des problèmes des pharisiens et des docteurs de la loi ; la miséricorde sans la justice conduit à l’impénitence et à l’amollissement. Il faut toujours mêles les deux, de sorte que les pécheurs ne soient ni découragés ni négligents à se convertir.

Puis le samaritain mène son protégé à une auberge, comme le Christ nous conduit dans l’Église. L’auberge représente ici l’Église militante, l’Église ici-bas, sur terre. Une auberge, c’est le lieu où l’on reprend des forces avant de reprendre la route. C’est l’endroit où l’on trouve à la fois le repos et la nourriture : le repos que nous offre l’Église, c’est la contemplation des mystères de Dieu ; la nourriture, ce sont les sacrements et les enseignements touchant les choses de Dieu.

Pour nous les offrir, le Christ donne deux deniers à l’aubergiste. Ce sont les deux testaments. Comme des pièces de monnaie, tous les deux portent la marque du roi, c’est-à-dire Dieu, et sont faits de l’or de la charité. Tous deux témoignent donc de l’amour de Dieu. Et encore promet-il de donner tout ce qui pourrait être encore nécessaire, c’est-à-dire qu’il nous assure de l’abondance de ses grâces.

Voilà donc, chers amis, pourquoi l’amour du prochain est indissociable de l’amour de Dieu. D’une part car le prochain, c’est précisément celui que Dieu met sur notre route. D’autre part parce que nous n’avons rien à lui offrir qui ne vienne pas de Dieu.

Le prochain n’est jamais celui que l’on attend. C’est l’esprit mondain qui nous fait concevoir notre prochain seulement comme celui qui nous ressemble. L’esprit chrétien cherche dans l’autre non pas sa propre ressemblance mais la marque du Christ, qui l’a mis sur sa route.

Sachons donc, chers amis, recevoir notre prochain non pas en docteur de la loi, qui cherche à dénicher tous les petits défauts des gens, même réels, pour les condamner, mais tâchons plutôt de marcher à leurs côtés pour les faire entrer dans l’auberge de Dieu, où la charité nous fera leur offrir les mêmes biens que ceux nous avons reçus de Dieu.

Amen.